die Waldkauzkästen

Zugegeben – der Waldkauz (Strix aluco) gehört (noch) nicht zu den gefährdeten Arten. Doch seine Population ist rückläufig. Jahr für Jahr verliert er durch die immer intensivere forstwirtschaftliche Nutzung unserer Wälder an Lebensraum. Besonders problematisch: Als Höhlenbrüter ist er auf alte Bäume mit ausreichend großen Baumhöhlen angewiesen – und genau diese fehlen in unseren strukturarmen Wirtschaftswäldern zunehmend.

Hier setzt der Waldkauzschutz Saar an:

Jährlich bringen wir spezielle Waldkauzkästen in ausgewählten Waldgebieten aus – insbesondere dort, wo aufgrund des jungen Baumbestands keine natürlichen Brutmöglichkeiten mehr bestehen. Die Resonanz ist ermutigend: Die Kästen werden meist schnell und gern angenommen – nicht nur zur Jungenaufzucht, sondern auch als geschützte Tageseinstände.

So leisten wir einen konkreten Beitrag, damit dieser faszinierende Vogel auch in Zukunft in unseren Wäldern heimisch bleibt – als stummer Wächter der Nacht und als Symbol für die Verletzlichkeit unserer Natur.

Bei der Gestaltung unserer Waldkauzkästen besteht ein gewisser Spielraum – insbesondere bei der Größe der Kästen. Dennoch haben unsere Erfahrungen gezeigt, dass ein bestimmtes Detail die Akzeptanz deutlich erhöht: der „Balkon“.

Er erfüllt dabei gleich mehrere Funktionen:

Alt- und Jungvögel nutzen ihn regelmäßig als Ausguck,

die Umgebung wird beobachtet und das Revier im Blick behalten,

und für uns Menschen erleichtert er die Besatz- und Jungvogelerkennung erheblich – oft schon aus größerer Entfernung mit einem Fernglas.

So verbindet sich biologische Nähe zur Natur mit praktischer Funktionalität – ein gutes Beispiel für wirkungsvollen Artenschutz durch durchdachtes Design.

Beim Bau von Waldkauzkästen ist man keineswegs auf standardisierte Modelle beschränkt. Auch hohle, gefällte Baumstämme oder sogar umfunktionierte Kabeltrommeln können – mit etwas handwerklichem Geschick – zu funktionalen Brutstätten umgebaut werden.

Wichtig dabei:

Egal für welches Material man sich entscheidet, es sollte unbedingt eine Wartungsklappe integriert werden. Diese erlaubt die jährliche Reinigung im Herbst – ein entscheidender Beitrag zur Gesunderhaltung der Käuze.

Denn bleibt das Brutmaterial über Jahre hinweg unkontrolliert im Kasten, können sich dort Parasiten wie Milben oder Vogelflöhe stark vermehren. Für die Jungvögel kann dies zu erheblichem Stress oder gar Gesundheitsproblemen führen.

Wer also Kästen baut, denkt nicht nur an Stabilität und Tarnung – sondern auch an die langfristige Pflege und Hygieneim Inneren.

🐝 Mehr als nur ein Kauzheim - Wenn Hornissen einziehen

Die Waldkauzkästen bieten nicht nur Kauzfamilien einen geschützten Ort zur Aufzucht ihrer Jungen – auch Hornissen und Wespen wissen diese künstlichen Höhlen regelmäßig zu schätzen.

Zu Konflikten kommt es dabei selten: Die jungen Waldkäuze verlassen die Kästen meist schon Anfang Mai und klettern als sogenannte Ästlinge in die umliegenden Bäume. Erst danach beginnen die Hornissenköniginnen mit der Suche nach einem geeigneten Platz für ihr Nest. So regelt die Natur den Wechsel ganz friedlich – ohne Konkurrenz.

Vorsicht ist jedoch bei der Reinigung im Herbst geboten:

Hornissen können bis in den späten November oder sogar Dezember aktiv sein. Wer Nistkästen wartet, sollte daher stets mit Umsicht vorgehen – und den Tieren mit dem nötigen Respekt begegnen.

Bauanleitung

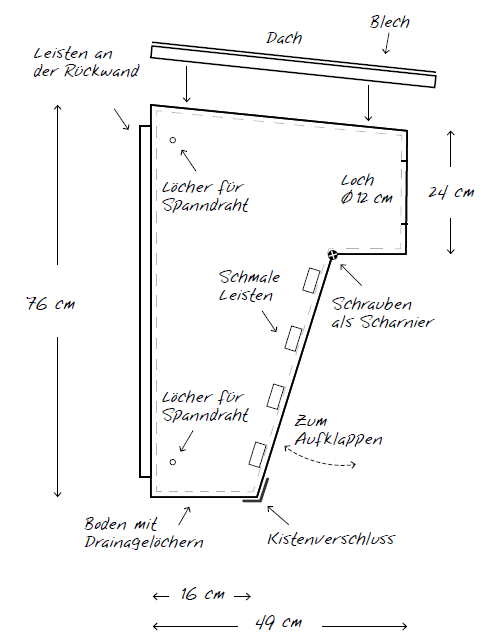

Basis meiner Kästen war ursprünglich die Bauanleitung des NABU, welche ich hiermit via Klick auf das Foto zur Verfügung stellen möchte.

Darin werden zwei Varianten aufgezeigt. Wie schon an anderer Stelle beschrieben, bevorzuge ich persönlich die hohe Variante, da sie einer Höhle näher kommt und der Besatznachweis durch den Balkon erleichtert wird. Angenommen werden beide Varianten, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass die hohe Variante wesentlich schneller genutzt wird.

Nachteil dieser hohen Variante ist, dass sie wesentlich schwerer ist und nicht alleine angebaumt werden sollte! Je nach verwendetem Holz sollten zusätzliche Stabilisationsstreben angebracht werden.

Die Abmessungen sind Zirkaangaben, an die man sich ungefähr halten sollte. Aber auch hier kann man variieren. Nicht zu vergessen sind kleine Äste im Innenraum, damit Jung- und Altvögel den Kasten besser auf- und absteigen können.

So wird eine Kabeltrommel zu einem Kauzkasten

Alte Kabeltrommeln aus Holz können prima genutzt werden, um daraus Kauzkästen zu bauen. Man sollte dabei aber nicht den Aufwand unterschätzen. Laut meinen Erfahrungen ist dieser größer, als der Neubau eines Kastens aus Brettern. Auf der anderen Seite ist der Trommelkasten im Inneren rund, was die natürliche Höhle darstellt.

Todesfalle Kamin

Waldkäuze benötigen hohle Bäume und Kaminschächte scheinen eine besondere Alternative darzustellen, wenn es an natürlichen Höhlen mangelt. In hohlen Bäumen können sie problemlos einige Meter tief hinab- und wieder hinaufklettern. Das griffige Holz ermöglicht ihnen dies.

Völlig anders aber verhält es sich mit einem Kaminschacht. Ist der Kauz erst einmal unten angekommen, gibt es kein Entkommen mehr für ihn, da die Wände zu glatt sind, um sich an ihnen festzukrallen und die Flügel, beim Versuch sich abzustützen, immer wieder abrutschen. Bei den vielen Versuchen wieder nach oben zu gelangen werden Krallen und Schnabel massiv abgenutzt. Asche und Ruß verschmutzen das Gefieder zusätzlich und setzen sich in Körperöffnungen und Lunge ab.

Wird ihm nicht schnellstens geholfen, aus dieser misslichen Lage zu entkommen, ist dies sein klares Todesurteil.

Daher die klare Bitte von uns:

Hören Sie seltsame, kratzende Geräusche aus Richtung Kamin, schauen Sie schnellstmöglich nach, ob sich eventuell ein Kauz vertan hat und holen Sie Hilfe beim ansässigen Tierschutz. Durch das zusätzliche Anbringen eines Gitters auf Ihrem Kaminschacht beugen sie solchen Vorfällen wirksam vor.

© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.